Una delle ultime operazione della Decima battaglia [dell’Isonzo] ebbe luogo il 28 maggio [1917], nei pressi di un minuscolo abitato chiamato San Giovanni, lungo la strada costiera per Trieste. Oggi il tutto si riduce a una chiesa in un boschetto d’alberi, poche case e un monumento commemorativo ai caduti: basta distrarsi un attimo per passarci accanto senza accorgersene. Qualche metro sotto la strada, il più breve fiume d’Italia scaturisce da una cavità nella roccia calcarea: il suo nome è Timavo e il cui corso è verde, vitreo, gelido, ampio una trentina di metri, lungo appena qualche chilometro ma profondo.

Dopo il 24 maggio, l’avanzata si era bloccata proprio qui. All’interno, gli austriaci resistevano saldamente sul massiccio dell’Ermada. Più avanti, il cammino era bloccato dalla Quota 28, un modesto rilievo costiero coperto da un rado boschetto sul cucuzzolo. Un battaglione del 77° Reggimento, i «Lupi di Toscana», avrebbe dovuto attraversare il fiume su passerelle lanciate proprio sotto la Quota 28 e conquistarla. Un distaccamento avrebbe poi percorso i due chilometri di terreno basso e aperto fino al villaggio di Duino, arroccato sulle falesie, e avrebbe issato un’enorme bandiera italiana sui contrafforti del castello. Il morale degli italiani di Trieste si sarebbe sollevato mentre quello degli austriaci sarebbe crollato.

Le prospettive di successo erano praticamente nulle. Il terreno, sull’una e sull’altra riva del Timavo, era orribilmente paludoso, senza alberi che potessero offrire copertura. Sarebbe stato impossibile infiltrare abbastanza soldati su una passerella, sotto il fuoco nemico, con sufficiente velocità da raggiungere l’obiettivo. Anche se, per un doppio miracolo, gli italiani fossero riusciti a conquistare la collina e a raggiungere il castello di Duino, la loro bandiera sarebbe risultata invisibile da Trieste, distante quasi venti chilometri.

Questo ridicolo piano era stato in parte concepito da un cinquantaquattrenne capitano dei Lancieri di Novara: niente meno che Gabriele D’Annunzio, vate d’Italia e decadente a tutto tondo. Condividendo la fascinazione dei futuristi per gli aerei, D’Annunzio compiva arditi voli sui territori austriaci. Inoltre sfruttava gli eventi per farsi pubblicità personale, chiedendo medaglie a destra e a manca. Ammirava Cadorna e componeva odi in suo onore. A livello non ufficiale, molti nell’esercito lo trovavano comico, per non dire esecrabile.

In quella operazione, D’Annunzio era aiutante del battaglione, un certo maggiore Randaccio. Il diario del poeta è denso di presagi: il tempo è coperto e minacciava pioggia, gli uomini sono esausti «dopo ventiquattro giorni di sofferenze e combattimenti». Solo una delle passerelle previste è stata realizzata: una fila di tavole larghe 40 centimetri, fissate a bidoni di olio vuoti, senta un tintibene né un cavo a cui aggrapparsi. Gli osservatori hanno individuato filo spinato e trappole sull’obiettivo. Le «enormi difficoltà» hanno scoraggiato Randaccio. «Non sembra avere troppa fede. Io lo sostengo». Le voci secondo cui l’operazione avrebbe potuto essere rinviata inducono D’Annunzio a precipitarsi al Comando supremo, dove ottiene immediatamente udienza dal Duca d’Aosta e viene autorizzato a procedere.

Tornato al Timavo, scorge il parafulmini sul castello di Duino. Il fiume lo affascina e già si eccita al pensiero di vedere i soldati bagnarsi là dove Castore o Polluce avevano un tempo abbeverato i loro bianchi cavalli. A mezzanotte meno un quarto viene svegliato dal dolcissimo sogno del seno della sua amante (una signora triestina, che risiede a Venezia con il marito compiacente). Partono in fila indiana verso la riva del fiume, il poeta porta la bandiera. Un gruppetto di uomini riesce a percorrere la passerella sotto il fuoco nemico e alcuni soldati riescono a raggiungere la sommità della collina, senza però assicurarsene il controllo. Randaccio manda a chiamare i rinforzi che, come sempre, scarseggiano. I mitraglieri austriaci nascosti sul fianco della collina aprono un fuoco d’infilata sulla riva del fiume e sulla passerella.

Quando le truppe sulla riva opposta del fiume vedono quello che li aspetta, quaranta soldati si ammutinano. Legano camicie bianche alle baionette e rispondono urlando agli ufficiali che li chiamano codardi: «Non vogliamo essere mandati al macello!». «I soldati prigionieri dicono che si sta bene in Austria!» Anche gli uomini che hanno raggiunto la sommità della collina si stanno arrendendo. Randaccio ordina una ritirata. Gli uomini arretrano disordinatamente sul ponte di tavole, sotto il fuoco nemico, alcuni cadono in acqua. D’Annunzio, che evidentemente non ha attraversato anche se il bollettino ufficiale riferirà altrimenti, li aiuta a risalire sulla riva. Randaccio è gravemente ferito: il poeta posa la sua testa sanguinante sulla bandiera.

Le facce ostili dei superstiti inducono D’Annunzio a domandarsi se quei «traditori» gli spareranno. Confortato dalla certezza che qualsiasi lama o pallottola italiana si trasformerà in diamante nel momento in cui gli penetrerà il cuore o la fronte, è deciso a punire i rinnegati. Convinto che l’obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto se solo «un piccolo gruppo di veri uomini» vi fosse arrivato, ordina alla batteria più vicina di fare fuoco sulla colonna di prigionieri italiani oltre il fiume. Più tardi si annoterà che «la battaglia lascia nell’uomo sensuale una malinconia simile a quella che segue il grande piacere». La fanteria si sente triste anch’essa, anche se per altri motivi. L’impatto di questo fiasco sul loro morale può essere misurato sul fatto che ottocento tra ufficiali e soldati della Brigata Puglie si arrenderanno sul Timavo più tardi, il giorno dopo, il 29 consegnandoli al nemico con le armi e gli equipaggiamenti.

Solo D’Annunzio trasse profitto dall’operazione, dissennata anche secondo gli standard di Cadorna: una versione in miniatura e un atto di accusa delle grandi offensive costate già mezzo milione di uomini. Perché D’Annunzio era un propagandista più che un soldato e la propaganda è un regno in cui il gesto è sostanza e le parole sono fatti. L’operazione del Timavo era un gesto che, nella sua visione dannunziana era brillantemente riuscito e sarebbe culminato non sul Timavo bensì accanto alla tomba di Randaccio ad Aquileia, dove il poeta tenne un’orazione che lanciò la carriera postuma del maggiore nella sfera della leggenda. Il duca d’Aosta fece distribuire copie del discorso agli uomini della Terza Armata.

Randaccio corrispondeva ai criteri di eroismo del poeta: aveva condotto un’azione «eroica», era morto nel tentativo di compierla e affidava la sua trasfigurazione al poeta. Sul letto di morte, Randaccio pregò che gli venisse data la capsula di veleno che il poeta, come sapeva, portava sempre con sé in battaglia. La chiese per tre volte e per tre volte, biblicamente, gli venne rifiutata. Perché? D’Annunzio lo spiegò nella sua orazione funebre: «Era necessario che soffrisse affinché la sua vita potesse diventare sublime nell’immortalità della morte».

La leggenda richiedeva altresì un’ultima, crudele illusione: D’Annunzio giurò al morto che la Quota 28 era stata conquistata e tenuta, facendo di Randaccio «il vincitore». Per un perdente, morire in battaglia era semplicemente banale: per un vincitore, invece, era «splendido». Riferì le sue ultime parole che, come era inevitabile, erano state «Viva l’Italia».

L’azione fu riferita con trasporto nel bollettino ufficiale che dichiarava che «i pochi ardimentosi» avevano ricevuto l’ordine di ritirarsi proprio quando stavano per raggiungere il loro obiettivo, andando incontro a una «violenta tempesta di proiettili». Sorprendentemente, i biografi di D’Annunzio non danno rilievo a questo episodio, neppure alla spacconata di voler sparare ai proprio soldati. Forse sospettavano una sua millanteria, anche se aveva sia il grado, sia la dissolutezza necessaria per impartire gli ordini. Inoltre questo sarebbe stato perfettamente in linea con la concezione della disciplina militare caldeggiata da Cadorna. Forse inventò la scena sul letto di morte di Randaccio. Quello che non falsificò fu l’insensato massacro dei soldati del 77° Fanteria. Eppure l’irresponsabilità del poeta impallidisce accanto a quella del duca d’Aosta e del Comando supremo, sempre pronti a lasciarsi sedurre dal carisma, che si trattasse del roboante vitalismo di un Capello o della vacuità adulatrice di un D’Annunzio.

Paolo Rumiz, la Grande guerra – Randaccio

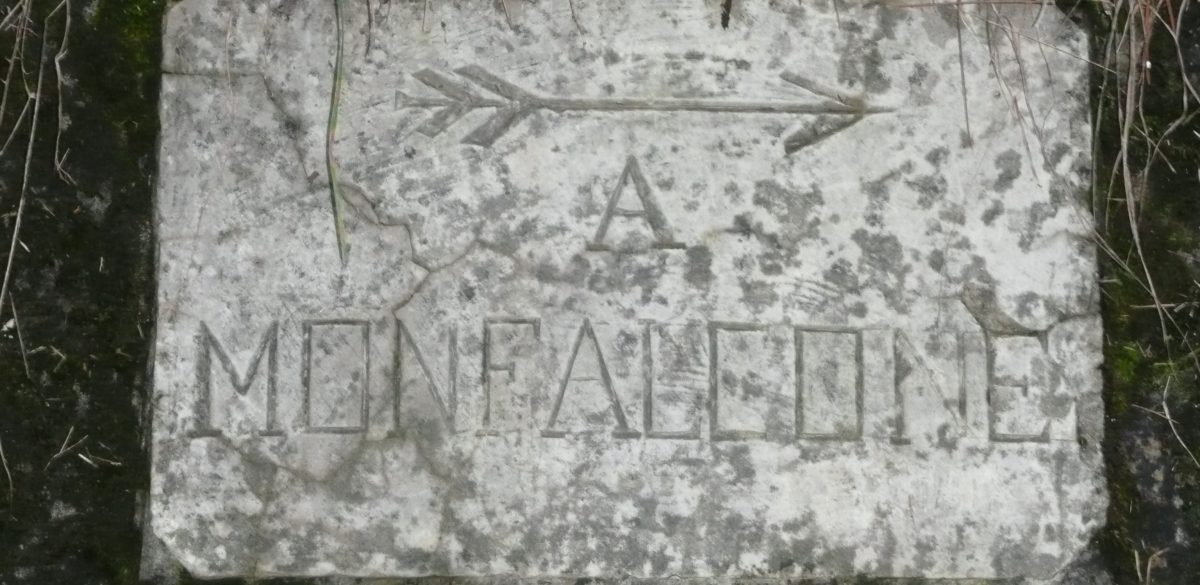

Prima lo chiamavano “la fronte”. Poi venne D’Annunzio, che all’assalto con la baionetta non c’era andato mai, e lo ribattezzò “il fronte”. E ora eccola lì quella cosa obbligata a esser maschio dai poetastri di retrovia e dai gerarchi del regime. Mi arriva addosso tutto in una volta, in un dedalo di montarozzi spelacchiati, paludi e risorgive tra il castello di Duino e Monfalcone. Sono sceso a piedi dall’Hermada, e il viaggio cambia subito scala, ma non nel senso che entra in qualcosa di incommensurabile. Qui è l’esatto contrario: gli spazi si restringono. Come avere Maratona, Cheronea e le Termopili concentrate in un sobborgo di Atene. Il paradigma dell’inconcepibile.

Tu ce l'hai con d'annunzio solo perchè si faceva pompe da solo

il vate, ovvero quello che un pò faceva il vasco ante litteram e comunque anche alle serali del malignani se ne è parlato….

E la vita piena di guai comunque è un idea vecchia dall' inferno di dante o giù di lì è un pò l' antitesi di seduto in riva al fosso….

E se d' annunzio è roboante il paron toni di verga che parlava sempre di roba che cos'è, uno spacciatore…..

e bisogna fare la roba, e la vita è nella roba e la roba è sacra, ma guarda te che roba!!!!

bon vi invito a cercare la mia versione dell' infinito, che vorrei ancor sapere che cosa davano al leopardi….