Il noema della Fotografia è semplice, banale; nessuna profondità: «È stato». So già cosa diranno i nostri critici: come! addirittura un libro (anche se piccolo) per scoprire ciò che a me è già chiaro alla prima occhiata?– Sì, ma questa evidenza può essere sorella della follia. La Fotografia è un’evidenza spinta, caricata, che sembra caricaturizzare non già la figura di ciò che essa ritrae (anzi, è proprio il contrario), ma la sua stessa esistenza. L’immagine, dice la fenomenologia, è un nulla di oggetto. Ora, ciò che io ipotizzo nella Fotografia non è soltanto l’assenza dell’oggetto, ma anche, sullo stesso piano e all’unisono, che quell’oggetto è effettivamente esistito e che è stato lì dove io lo vedo. Ecco, la follia è proprio qui; infatti, sino ad oggi, nessuna raffigurazione poteva assicurarmi circa il passato della cosa, se non per mezzo di riferimenti ad altre cose; invece, con la Fotografia, la mia certezza è immediata: nessuno mi può disingannare. La Fotografia diventa allora per me un medium bizzarro, una nuova forma di allucinazione: falsa a livello della percezione, vera a livello del tempo: un’allucinazione in un certo senso temperata, modesta, divisa (da una parte «non è qui», dall’altra «però ciò è effettivamente stato»): immagine folle, velata di reale.

Cerco di rendere la specialità di quest’allucinazione e trovo questo: la sera stessa di un giorno in cui avevo ancora una volta guardato le foto di mia madre, andai a vedere, con degli amici, il Casanova di Fellini; ero triste, e il film mi annoiava; ma alla scena in cui Casanova si mette a danzare con la bambola meccanica, i miei occhi furono colpiti da una sorta di acutezza atroce e deliziosa, come se tutt’a un tratto provassi gli effetti di una strana droga; ogni dettaglio, che vedevo con precisione, assaporandolo, per così dire, fino in fondo, mi sconvolgeva: la snellezza, l’esilità della silhouette, come se non ci fosse che un po’ di corpo sotto il vestito appiattito; i guanti consunti di seta bianca; l’acconciatura con quel pennacchio un po’ ridicolo (ma che mi commuoveva), quel volto imbellettato e tuttavia personale, innocente: un che di disperatamente inerte e tuttavia di disponibile, di offerto, di amante, come di impulso angelico di «buona volontà». Pensai allora irresistibilmente alla Fotografia: infatti, tutte quelle cose io potevo dirle anche a proposito delle foto che mi commuovevano (con cui avevo costruito, con metodo, la Fotografia stessa).

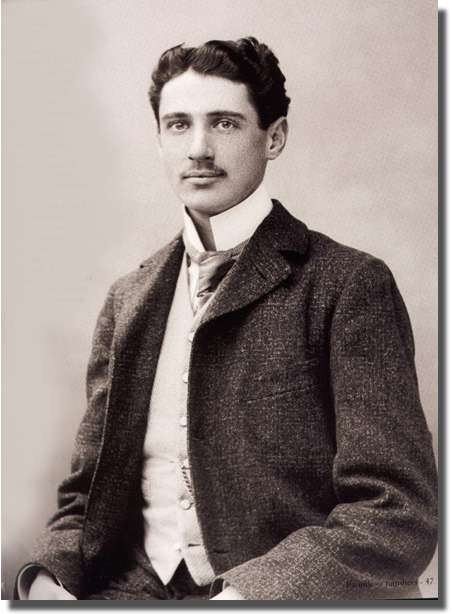

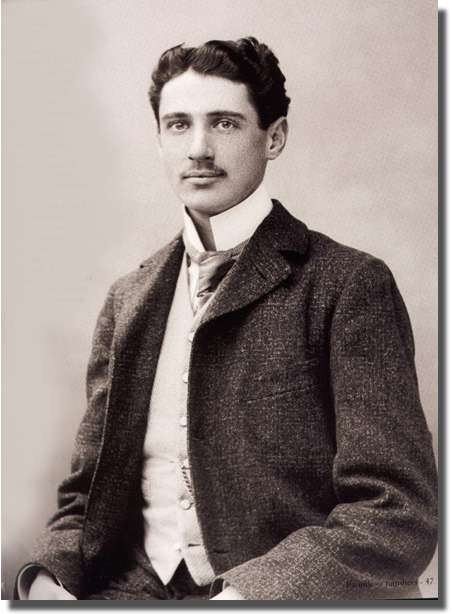

Credetti di capire che, tra la Fotografia, la Follia e qualcosa di cui non sapevo bene il nome, ci fosse una sorta di legame (di nodo). Cominciai col dare un nome a quel qualcosa: la pena d’amore. In fondo, non ero forse innamorato della bambola meccanica felliniana? Non si è forse innamorati di certe fotografie? (Guardando le foto del mondo proustiano, io m’innamoro di Julia Bartet, del duca di Guiche). Tuttavia, non era ancora questo. Era un’ondata più grande del sentimento amoroso.

Nell’amore fato nascere dalla Fotografia (da certe fotografie), un’altra musica dal nome stranamente démodé si faceva udire: la Pietà. Raccoglievo in un ultimo pensiero le immagini che mi avevano «punto» (dato che proprio questa è l’azione del punctum), come ad esempio quella della negra con la collanina e con le scarpe col cinturino.

Attraverso ognuna di quelle immagini, infallibilmente, io andavo oltre l’irrealtà della cosa raffigurata, entravo follemente nello spettacolo, nell’immagine, cingendo con le mie braccia ciò che è morto, ciò che sta per morire, proprio come Nietzsche quando, il 3 gennaio 1889, si gettò piangendo al collo di un cavallo martoriato: impazzito per la Pietà.

Roland Barthes La chambre claire. Note sur la photographie, Seuil, Paris, 1980; trad. it. di Renzo Guidieri La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino, 1980, § 47, pag. 115-117